|

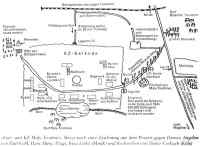

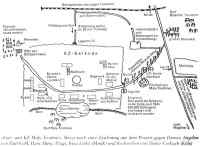

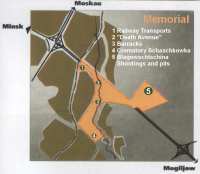

| Karte des Lagers |

Im

November 1941 ließ die Sicherheitspolizei

Minsk

und der SD ("Sicherheitsdienst") ein Lager errichten

auf dem Gelände der ehemaligen Kolchose "Karl Marx" (200 ha) in der Nähe des Dorfes Maly Trostinec,

12 km südöstlich von

Minsk

und 1 km südlich des Dorfes

Bolshoi Trostinec. Das Lager hatte eine

Größe von 4 ha (200x200 m) und sollte der Lebensmittelversorgung deutscher Einheiten im Gebiet

Minsk dienen. Zusätzlich errichtete man eine Mühle, ein Sägewerk,

eine Schlosserei, Tischlerei, Schneiderei, Schusterei sowie ein Asphaltwerk und andere Betriebe. Juden und

sowjetische Kriegsgefangene bauten Baracken für etwa 600 hauptsächlich jüdische Zwangsarbeiter

und deren Bewacher.

Die hier tätigen Zwangsarbeiter hausten zuerst in einer großen Scheune und in 20 ehemaligen

Erdkellern örtlicher Bauern, die dort Kartoffeln, Gemüse und Fleisch eingelagert hatten.Später

übernachteten die Gefangenen in feuchten Baracken mit dreistöckigen Schlafkojen aus dicken, rohen

Holzbalken. Man schlief auf Stroh, es gab weder Bettzeug noch Matratzen.

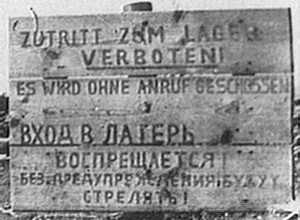

Ab

März 1942 wurde das Lager mit einem dreifachen Stacheldrahtzaun umgeben.

Der mittlere Zaun war elektrisch

geladen, Am Tor gab es ein Wachlokal. Die hölzernen Wachttürme an allen Ecken waren rund um die Uhr

besetzt. Der Anblick eines Galgens schüchterte die Gefangenen ein.

Mitte März 1942 griffen Partisanen das Lager an und töteten einige Wachen.

Danach erhöhten die

Deutschen die Anzahl der Wachtposten auf 250, zäunten jede Baracke mit Stacheldraht ein, stellten vor jede

Baracke einen Wachtposten, bauten Laufwege für Wachhunde und MG-Posten um das ganze Lager. Ein unterirdischer

Bunker wurde gebaut, in dem diejenigen eingesperrt waren, die am nächsten Tag erschossen werden sollten. Ein

Panzer stand auf dem Bunker.

Die 150 Männer der Lagermannschaft hatten jegliche Freiheit, die Gefangenen zu schlagen, zu quälen,

zu hängen oder zu erschießen.

|

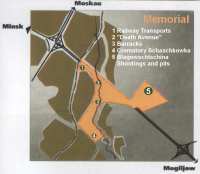

| Tötungsort Blagowshtchina * |

|

| Karte der Gedenkstätte* |

Wie auch in den Lagern der

Aktion Reinhard wurden die Gebäude nur für den

vorübergehenden Gebrauch

gebaut. Maly Trostinec hatte neben der landwirtschaftlichen Produktion letztlich nur einen Zweck: Die Tötung

von Menschen und den Raub ihrer Habseligkeiten. Anders als in den Lagern der Aktion Reinhard oder

Auschwitz gab es hier keine fest installierten Gaskammern zur Ermordung

von Menschen. In dieser Hinsicht kann Maly Trostinec nur mit dem Vernichtungslager

Chelmno verglichen werden, obwohl in Maly Trostinec hauptsächlich

Erschießungen stattfanden.

Gaswagen spielten hier nur eine untergeordnete

aber wichtige Rolle.

Anfänglich brachte man die Opfer nach

Minsk, das gemäß

Reinhardt Heydrich eine wichtigere Rolle spielen sollte im Rahmen der

"Endlösung der Judenfrage". Rückschläge an der Ostfront verhinderten dies, und viele für

1942 angekündigte Deportationen aus dem "Reich" und dem "Protektorat Böhmen

und Mähren" nach Osten wurden nicht mehr durchgeführt.

Ähnlich der Verfahrensweise in den Lagern der Aktion Reinhard empfingen SS-Männer die Deportierten

auf dem

Güterbahnhof Minsk. Man sagte den Juden, dass sie auf Wohnungen

in und um

Minsk verteilt würden.

Allerdings müssten sie ihre Koffer zurück lassen, die mit Lastwagen transportiert würden. Die Juden

mussten auch ihre Ausweise, ihr Geld und andere Wertsachen abgeben, für die sie Quittungen erhielten.

Die Opfer waren sich in keiner Weise bewusst über ihr wahres Schicksal. 20-80 Spezialisten wurden jeweils

selektiert und nach dem

Ghetto Minsk oder Maly Trostinec geschickt.

Zwischen 1942 und 1943 brachte

man alle anderen auf Lastwagen direkt nach der Tötungsstätte im

Wald von

Blagowshtchina. Bevor die SS die Menschen hier tötete, mussten sie sich entkleiden und ihre letzten

Wertgegenstände aushändigen. Danach mussten sie in Unterwäsche nach den 60 m langen und 3 m tiefen

Gruben gehen. Bis zu 100 Sipo- und SD-Männer warteten hier und erschossen die Menschen mit Genickschüssen.

Eine besondere Gruppe von russischen Zwangsarbeitern hatte vorher die Gruben ausgehoben. Im Winter wurden die

Gruben mit Dynamit aus der gefrorenen Erde heraus gesprengt. Nachdem die Gruben mit Leichen gefüllt waren,

musste dieses Sonderkommando die Leichen mit Erde abdecken. Planierraupen oder Traktoren ebneten die Gräber

ein.

Beim Entladen der Opfer von den Lastwagen waren die SS-Männer sehr brutal. Die Todesschüsse und

Schreie wurden von Lautsprechermusik überlagert, so dass die Bevölkerung umliegender Dörfer

die Exekutionen nicht bemerkte. Die SS hatte alles so gut organisiert, dass die Opfer keine Möglichkeit

zum Widerstand hatten. Jeder SS-Mann kannte seinen Aufgabenbereich im Rahmen der Massenmorde. Dies wurde in

Nachkriegsprozessen deutlich.

Seit

August 1941 gab es Massenmorde an Juden in

Minsk.

Dies setzte sich fort

bis zur Liquidierung des Ghettos am

21. Oktober 1943. Am

10. November 1941 traf der erste Transport mit Juden aus

dem "Reich" in

Minsk ein. Es waren 990 Juden aus

Hamburg. Das

Ghetto Minsk wurde ein

Durchgangslager für die zum Tode bestimmten Juden. Die meisten hamburger Juden wurden nach ihrer Ankunft

direkt nach Maly Trostinec weitertransportiert, um in

Blagowschtschina erschossen

zu werden.

Im

April 1942 befahl

Heydrich dem Kommandeur

der Sipo und des SD in Weissruthenien,

Eduard Strauch, alle Deportierten

gleich nach ihrer Ankunft umzubringen.

Nach Ende der ersten Deportationen nach

Minsk im

November 1941 trafen

zwischen

Mai und Oktober 1942 16 Züge

mit mehr als 15.000 Juden aus Deutschland, dem "Protektorat", Polen, Österreich und Frankreich auf dem

Güterbahnhof von Minsk ein. Ab

10. Mai 1942

wurden die Opfer frühmorgens zwischen 4 und 5 Uhr

dienstags und freitags auf dem provisorisch eingerichteten "Bahnhof" im Lager Maly Trostinec eingeliefert.

Ab

August 1942 fanden hier auch Selektionen statt.

Einige wenige Juden, die nicht zum Tod selektiert wurden, bildeten ein Sonderkommando. Sie wurden unter strengster

Bewachung gehalten und mussten die Leichen zu den Massengräbern bringen, nachdem sie sie nach Wertsachen

untersucht hatten. Von Zeit zu Zeit wurden diese Männer selbst erschossen.

Zusätzlich zu den Erschießungskommandos setzte die SS vier Gaswagen im Gebiet

Minsk ein. In Maly Trostinec tötete man in diesen Wagen ab

Juni 1942. Die einheimische Bevölkerung bezeichnete diese Wagen als "Dushegubki",

"Seelentöter".

|

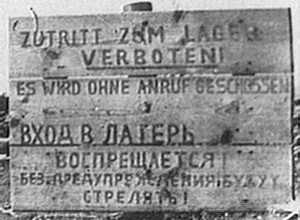

| Originalschild: Schießen ohne Vorwarnung! * |

Zehntausende Juden aus Weißrussland und anderen europäischen Ländern wurden in Maly Trostinec

umgebracht. Transporte hierher wurden zusammengestellt in

Berlin, Hannover, Dortmund,

Münster, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Kassel, Stuttgart, Nürnberg, München,

Breslau, Königsberg, Wien, Prag, Brünn und

Terezin (Theresienstadt).

Nachdem ein erster Transport

Wien am

6. Mai 1942

verließ, folgten noch 8 weitere mit 7.500 wiener Juden, zusammen mit hunderten österreichischer Juden aus

Terezin. Von ca. 9.000 österreichischen Juden haben nur 17 Menschen

überlebt.

Zwischen 14. Juli und 22. September 1942 kamen fünf Transporte in Maly

Trostinec an, jeder mit etwa 1.000

Juden aus

Terezin. Einer dieser Transporte verließ

Terezin am

4. August 1942. 40 Juden wurden in

Minsk selektiert, die verbliebenen 960 Juden wurden in Gaswagen ermordet.

Von einem Transport, der

Terezin am

25. August

verließ, wurden 22 junge

Männer selektiert zur Arbeit auf einem Bauernhof. Zwei von ihnen konnten flüchten und schlossen sich den

Partisanen an. Einer starb in einem Gefecht, der andere überlebte den Krieg.

In seinem Bericht an

Himmler (vom

23. März 1943)

summiert das Mitglied der statistischen Abteilung der SS,

Richard Korherr, die Deportationen bis

einschließlich

31. Dezember 1942: Deutschland 100.516, Österreich 47.555,

"Protektorat" 69.677; zusammen 217.748. Einschließlich der

1943 durchgeführten

Deportationen kann man von zehntausenden von Toten in Maly Trostinec ausgehen.

Maly Trostinec war auch Tötungsort für Juden aus dem

Ghetto Minsk und

Umgebung. Weil Maly Trostinec zwar der größte, aber nur einer von vielen Tötungsorten im Bereich

Minsk war, kann man nicht mit Sicherheit sagen, wieviele Menschen hier ermordet

worden sind.

Mitte 1941 lebten 400.000 Juden im östlichen Weißrussland.

Etwa 80% (320.000) der weißrussischen Juden wurden während der deutschen Besatzung ermordet. Relativ

wenige wurden nach den in Polen liegenden Vernichtungslagern deportiert. Die meisten wurden an Ort und Stelle

ermordet.

Juden waren nicht die einzigen Opfer der Nazis. Viele tausend weißrussischer Zivilisten, Partisanen und

vor allem Kriegsgefangene wurden in Maly Trostinec ermordet. Im Gegensatz zu den Transporten aus dem Westen

gibt es keine Aufzeichnungen über die Deportierten aus Weißrussland. Aus diesem Grund, und weil die

Deutschen sämtliche Unterlagen offensichtlich vernichtet haben, variiert die geschätzte Zahl der Opfer

enorm. Schätzungen nennen 206.000 Opfer (W. Benz: "Dimension des Völkermords", "Mordfelder").

1995 gemachte

Untersuchungen von Archivmaterial nennen eine Todesziffer von 546.000, allerdings bezogen auf den ganzen Raum

Minsk.

Im

Blagowshtchina Wald, 5 km von Maly Trostinec entfernt, fanden

zwischen September 1941 und Oktober 1943 Massenerschießungen statt.

Man schätzt die Zahl der Getöteten

auf 150.000. Im

Oktober 1943 wurden die Morde in den

Wald

von Shashkowa verlegt,

wo man mehr als 50.000 Juden ermordete. Sowjetischen Untersuchungen, die in

Minsk

in den Jahren

1944-45 stattfanden, kamen zu dem Ergebnis, dass ca. 65.000 Menschen

in Maly Trostinec

ermordet wurden. Der deutsche Historiker Christian Gerlach schätzt die Zahl der Opfer auf 60.000. Da allein im

Wald von Blagovshchina ca. 100.000 Leichen vergraben waren, dürfte die

Zahl also zwischen 100.000 und evtl. über 206.000 liegen. Unbestritten ist die Tatsache, dass Weißrussland

im 2.Weltkrieg die höchste Todesrate aller Sowjetrepubliken hatte.

Im

Juni 1942 befahl

Heinrich Himmler dem

SS-Standartenführer

Paul Blobel, alle Spuren von Massenmorden

im Osten zu beseitigen.

Blobel bildete die "Sonderkommandos 1005", die die in

etlichen Massengräbern liegenden Leichen exhumieren und verbrennen sollten. Die ersten Einsätze dieser

Sonderkommandos 1005 in der Sowjetunion begannen

Ende September 1943 in

Babi Yar, außerhalb von

Kiew. In

Maly Trostinec begannen die Verbrennungen am

27. Oktober 1943. Der Lagerkommandant

erhielt Verstärkung von

Polizei-Einheiten, sowie 100 Juden für die Exhumierungen und Verbrennungen. Die Juden weigerten sich, diese

grauenvolle Tätigkeit auszuüben und wurden in Gaswagen umgebracht. An ihrer Stelle sollte nun eine Gruppe

von Insassen des Gefängnisses in

Minsk die Verbrennungen durchführen.

Man versprach ihnen die Freiheit für den Fall, dass sie ihre grauenvolle Tätigkeit vollenden würden.

Natürlich wurden sie nach getaner Arbeit vergast. Während der Arbeit und bei Nacht im Bunker wurden sie mit

Ketten aneinander gebunden. Dies war üblich bei den

Sonderkommandos 1005.

34 Massengräber im

Wald von Blagovshchina wurden geöffnet, manche

enthielten bis zu 5.000 Leichen. Nachdem ca. 100.000 Leichen exhumiert und verbrannt worden waren, mussten

sowjetische Kriegsgefangene die Asche nach Gold durchsuchen. Die Asche wurde anschließend als Dünger

auf den Feldern des Lagers verwendet.

|

Shaskowa See, wo die

Gaswagen gereinigt wurden * |

|

Eine sowjetische Kommission

inspiziert eine Grube,

1944 * |

Im

Shaskowa Wald wurde im

Herbst 1943 eine

weitere Verbrennungsstelle eingerichtet

(500 m vom Lager entfernt). Ein 3 m hoher Holzzaun wurde um das primitive Krematorium gebaut. Sechs 10 m lange

Eisenbahnschienen wurden auf dem Boden der 4 m tiefen Grube verlegt und mit einem eisernen Rost bedeckt. Die

Wände der Grube stabilisierte man auf drei Seiten mit Eisenplatten. Die vierte Seite diente als Rampe, an der

die Gaswagen die Opfer entluden. Der stellvertretende Lagerkommandant

Rieder

überwachte die Verbrennungen. Die 30 Juden, die diese Einrichtung gebaut hatten, wurden anschließend

erschossen und in der von ihnen gebauten Grube verbrannt. Die Verbrennungsgrube war bis in die

60er Jahre sichtbar.

Ein nahe gelegener Teich diente zum Reinigen der Gaswagen, bevor sie nach

Minsk

zurückkehrten.

|

| Verbrannte Opfer in der Scheune* |

Am

28. Juni 1944 griffen sowjetische Flugzeuge das Lager an. An diesem Tag

wurden die SS-Wachen aus Litauen, der

Ukraine, Weißrusland, Ungarn und Rumänien durch ein spezielles SS-Kommando aus Deutschland ersetzt.

Diese Einheit schloss alle noch lebenden Gefangenen (sowjetische Zivilisten sowie Juden aus

Minsk und anderen

Städten) in den Baracken ein und setzte diese in Brand. Alle aus den brennenden Baracken fliehenden Menschen

wurden erschossen. Etwa 20 Juden konnten dem Inferno entgehen und flüchteten in die umliegenden Wälder,

wo sie bis zur Ankunft der Roten Armee (sechs Tage später) ausharrten. Ihre Befreier brachten sie über

Moskau nach Lagern in Sibirien, aus denen sie

1946

entlassen wurden.

Am

28. oder 29. Juni 1944 befahl der Chef der Sipo und des SD in

Minsk,

Heinz Seetzen, die Exekution aller noch lebenden 6.500 Gefangenen des

Gefängnisses in der

Wolodarski Straße und der

Schirokaja Straße in

Minsk.

Zwischen dem 28. und 30. Juni 1944 wurden sie in einer Scheune in Maly Trostinec

eingesperrt, erschossen und

anschließend verbrannt. Die ersten Opfer mussten auf einer Lage Feuerholz stehen bevor sie erschossen

wurden. Ihre Körper wurden anschließend mit einer Lage Feuerholz bedeckt. Dann musste die nächste

Gruppe auf den Scheiterhaufen klettern und wurde erschossen. Dies ging so weiter, bis die letzte Schicht von

Toten das Dach der Scheune erreicht hatte. Drei andere Scheiterhaufen wurden neben der Scheune errichtet. Dann

wurde das gesamte apokalyptische Arrangement niedergebrannt.

Am

30. Juni 1944 verbrannten die Deutschen alle noch vorhandenen Einrichtungen des Lagers.

Am

4. Juli 1944 erreichten sowjetische Truppen Maly Trostinec.

Die brennenden Scheiterhaufen waren noch sichtbar.

Kurz nachdem die Rote Armee

Minsk befreit hatte, tauchten erste Augenzeugenberichte

auf. Ein Einwohner des Dorfes

Bolshoi Trostinec beschrieb, wie Traktoren die

Leichen in den Massengräbern zusammenpressten, um noch mehr Tote in den Gruben unterbringen zu

können. Ein anderer Zeuge berichtete, wie eine Gruppe von Gefangenen des

Minsker

Gefängnisses nach Maly Trostinec gebracht wurde um an der "Aktion Sonderkommando 1005" teilzunehmen.

Ein Mitglied der SS beschrieb, wie 18.000 Juden aus

Minsk

Ende 1942 ermordet worden sind. Zu der Zeit waren vier Gaswagen 24 Stunden täglich

im Einsatz, während andere Lastwagen die Opfer nach Maly Trostinec zum Erschießen brachten.

In Prozessen, die nach dem Krieg in Deutschland abgehalten wurden, verurteilte man

Otto Erich Drews, Otto Hugo Goldapp und Max Hermann Richard Krahner

zu lebenslanger Haft, weil sie Mitglieder der "Sonderkommandos 1005" ermordet hatten. Andere beteiligte SS-Männer

erhielten unterschiedliche Strafen, je nachdem ob sie in

Minsk oder Maly Trostinec

gemordet hatten.

Eine Reihe von Prozessen fand in der ehemaligen Sowjetunion statt. Insgesamt wurde nur eine Minderheit der an den

Morden Beteiligten verurteilt.

Von allen großen Vernichtungsorten in Polen und der ehemaligen Sowjetunion ist Maly Trostinec der Ort, von

dem am wenigsten bekannt ist. Anders als in

Auschwitz oder

Majdanek blieben nur wenige Überreste

des Lagers erhalten und es gibt nur ganz wenige Überlebende. Es ist keine Kommandostruktur bekannt, und ein

Gesamtüberblick ist bislang nicht möglich. Bisher wurde in westlichen Ländern nur ungenügend

recherchiert.

Mit zunehmender Öffnung von Archiven des ehemaligen Ostblocks kommen hoffentlich noch weitere Informationen

ans Tageslicht, so dass dem Vernichtungslager Maly Trostinec sein wahrer Platz unter den anderen Stätten des

Massenmordes zugewiesen werden kann.

Quellen:

Hilberg, Raul.

The Destruction of the European Jews Yale University Press, New Haven 2003

Gilbert, Martin.

The Holocaust Collins, London 1986

Gutman, Israel, ed.

Encyclopedia of the Holocaust Macmillan Publishing Company, New York 1990

Epstein, Eric Joseph and Rosen, Philip.

Dictionary of the Holocaust Greenwood Press, Westport / Connecticut 1997

Poliakov, Leon.

Harvest of Hate: The Nazi Program for the Destruction of the Jews of Europe Syracuse University Press, 1956

Buscher, Frank.

Investigating Nazi Crimes in Byelorussia: Challenges and Lessons

Justiz und NS-Verbrechen

Gerlach, Christian. Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in

Weißrußland 1941-1944, Hamburg 1999

Kohl, Paul. Trostenez - Das Vernichtungslager bei Minsk In: "Existiert das Ghetto noch? Weißrußland:

Jüdisches Überleben gegen nationalsozialistische Herrschaft." Edited by Projektgruppe Belarus. Berlin-Hamburg-Göttingen 2003.

Langenheim, Henning. Mordfelder Elefanten Press, Berlin 1999

Fotos:

Trostenez - Das Vernichtungslager bei Minsk - Official booklet from the

Belarussian State Museum of History of the Great Patriotic War

*

Mordfelder *

© ARC 2005